大和神社は日本最古の神社です。御祭神は日本大國魂(やまとおおくにたま)大神です。大和神社の公式サイトで、由緒・祭典・神事の予定・各行事の動画紹介等を行っています。

TEL. 0743-66-0044

〒632-0057 奈良県天理市新泉町306

大和神社周辺の万葉歌碑

地図上のマーカーをクリックして下さい。情報が表示されます。

もっと詳しい情報は下記のメニーで

【万葉歌碑等】

☆ 万葉歌碑 巻5-894 (大和神社境内)

☆ 万葉歌碑 巻1-78 (長柄運動公園)

☆ 万葉歌碑 巻2-212 (山辺の道・長岳寺北)

☆ 万葉歌碑 巻7-1088 (山辺の道・萱生集落北入口近く)

☆ 松尾芭蕉『笈の小文』 (三昧田町、上街道沿い)

◇ 腰痛治しの地蔵さん(萱生町)

☆ 万葉歌碑 巻5-894 (大和神社境内)

平成三十二年(西暦2020年)は日本書記献上 1300年を迎える。

平成三十二年(西暦2020年)は日本書記献上 1300年を迎える。古事記・日本書記・万葉集(記紀万葉プロジェクト)の一環として歌碑を建立しました。

万葉集(巻5-894)山上憶良の歌に大和神社の神々さまに交通安全の祈願をして唐遣使が派遣されたとある。

万葉歌碑(好去好来)を大和神社境内に建立しました。

もっと詳しくは、こちらへ

☆ 万葉歌碑 巻1-78 (長柄運動公園)

【原文】

飛鳥 明日香能里乎 置而伊奈婆

君之當者 不所見香聞安良武

【よみ】

とぶとりの あすかのさとを おきていなば

きみがあたりは みえずかもあらむ

【訓読】

飛とぶ鳥とり 明日香の里を置きて去(い)なば 君があたりは見えずかもあらむ

【解説】

明日香の里を離れて奈良の都へ去っていくが、行ってしまったならば、懐かしい君の住むあたりはもう見えなくなるのでしょうか

和銅3年に藤原宮から奈良の都に遷都する時に、御輿(みこし)を長屋の原に停めて、古里を望んで詠んだ歌とされています。

作者 元明天皇

☆ 万葉歌碑 巻2-212 (山辺の道・長岳寺北)

【原文】

【原文】衾道乎 引手乃山尓 妹乎置而 山徑徃者 生跡毛無

【よみ】

ふすまぢを ひきでのやまに いもをおきて

やまぢをゆけば いけりともなし

【訓読】

衾(ふすま)道(ぢ)を引手(ひきて)の山に妹(いも)を置きて山(やま)姪(めひ)行けば生けりともなし

【解説】

白妙の布で遺体を隠した葬送の列が行く道の引手の山に貴女を一人置いて、山道を姪たちが帰って行くと自分は生きている実感がありません。

柿本人麻呂(かきのもとひとまろ)の奥様が亡くなったのを悲しんで詠んだ歌の一つです。

作者 柿本人麻呂

☆ 万葉歌碑 巻7-1088 (山辺の道・萱生集落北入口近く)

【原文】

足引之 山河之瀬之 響苗尓

弓月高 雲立渡

【よみ】

あしひきの やまがはのせの なるなへに ゆつきがたけに くもたちわたる

【訓読】

あしひきの 山川(やまかわ)の瀬(せ)の響(な)るなへに弓月(ゆつき)が嶽(だけ)に雲立(くもたち)ち渡(わた)る

【解説】

山川の瀬の音高く響き流れるとともに、弓月(ゆつき)が岳(だけ)(龍王山)には一面に雲がわき立っている。

弓月(ゆつき)が岳(だけ)とは、龍王山のことです。

作者 柿本人麻呂

☆ 松尾芭蕉『笈の小文』 (三昧田町、上街道沿い)

草臥(くたび)れて

宿(やど)かる比(ころ)や

藤(ふじ)の花(はな)

【解説】

歩きくたびれて、そろそろ宿を借りなければと思っていたところ、ある家の門辺に、夕暮れの色にまぎれず紫色の藤の花が咲いている。 それが旅にあるもののわびしい心にしみいるばかりであった。

『笈の小文(おいのこぶみ)』

『笈の小文(おいのこぶみ)』貞享4年(1687)10月から翌年にかけての上方旅行記である。芭蕉がこの旅で志したのは、吉野の春に花を探り、更に進んで和歌浦、須磨、明石に名所旧蹟を訪ねることであった。また亡父の三十三回忌が近くあり、その法要に列席するために帰郷したいという思いもあったようだ。一方で芭蕉の文名が広く高まる中で、各地の俳人衆からの度重なる招きにこたえるという目的も少なからぬ比重を占めていた。

藤棚の中に歌碑が建立されています。

(来年は、満開の写真を掲載します。今年は新緑の藤棚でお許しください)

◇腰痛治しの地蔵さん(萱生町)

山辺の道・萱生集落北入口近くに、二体のお地蔵さんを刻んだ道祖神が建っています。山の辺の道ぞいで奈良盆地がよく見える場所にあるこのお地蔵さんは、「腰痛治しの地蔵さん」と呼ばれ、つぎのような昔ばなしが伝えられています。

山辺の道・萱生集落北入口近くに、二体のお地蔵さんを刻んだ道祖神が建っています。山の辺の道ぞいで奈良盆地がよく見える場所にあるこのお地蔵さんは、「腰痛治しの地蔵さん」と呼ばれ、つぎのような昔ばなしが伝えられています。むかしむかし、萱生と竹之内の両村では、夏の終わりの晴れた日に、村人全員が出て「池掘り」を行い、「どんな大きな魚が取れるか」楽しく、にぎやかなに池堀りの最中に、ひとりの男が大声で「出たア!」と叫びました。「いったい何が出たんや?」と皆が集まってみると、それは、一枚の岩に刻み込まれた二体のお地蔵さんでした。

「さわらぬ神にたたりなし」と村中が大騒ぎになってしまいました。そこで、庄屋さんが「念仏寺の無縁墓へお移しして、お祀りしよう」と皆に言い、選ばれた力持ちの若者によって運び出だしました。

途中で、いっぷくをしようと若者たちが腰をおろした所は、奈良盆地がよく見える、ながめのすばらしい場所でした。お地蔵さんにすれば、池から出してもらったものの、寂しい念仏寺の石仏になりたくなかったのでしょう。「こ

んな見晴らしのいい場所はほかにないだろう。よしここにしよう」と、この地を居場所に決めてしまわれました。

休憩を終え、若者たちは「さあ、行くぞ!」と肩に天秤棒をかつごうとしました。ところがどうしたことか、力一杯ふんばってみても、かつげたはずの地蔵さんが今度はびくともせず、かつぎ上げることができません。それどころか突然の足腰の痛みに「痛い、痛い」と悲鳴を上げ、腰をかかえ足を引きずりながら「クワバラ、クワバラ、お地蔵さんのたたりだ」と村に逃げ帰りました。

若者たちの話を聞いた村人は、お地蔵さんの怒りにちがいないと、その場所へ丁重にお祀りし、お経を唱え供養しました。すると、どうでしょう。若者たちの腰痛はうそのように治ったのでした。

若者たちの話を聞いた村人は、お地蔵さんの怒りにちがいないと、その場所へ丁重にお祀りし、お経を唱え供養しました。すると、どうでしょう。若者たちの腰痛はうそのように治ったのでした。この昔ばなしが今に伝わり、「腰から下の病気を治してくださるありがたいお地蔵さん」として近在の信仰を集め、お花はいつも美しく、線香や果物も供えられています

【お地蔵さまが見ている夕焼け】

バナースペース

大和神社

〒632-0057

奈良県天理市新泉町306

TEL 0743-66-0044

E-mall ; ooyamatojinja@gmail.com

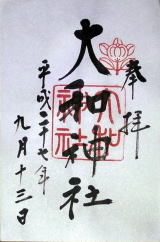

御朱印