大和神社は日本最古の神社です。御祭神は日本大國魂(やまとおおくにたま)大神です。大和神社の公式サイトで、由緒・祭典・神事の予定・各行事の動画紹介等を行っています。

TEL. 0743-66-0044

〒632-0057 奈良県天理市新泉町306

知っとこ豆知識

見出し知っとこ豆知識メニュー

- 鳥 居

- 絵 馬

- 七五三参り

- 熨斗袋(のしぶくろ)の使い方

- 大祓(おおはらい)

- 大祓(おおはらえ)の時、体にかける紙ふぶきのようなものは何ですか?

- 茅の輪くぐり

- 人型(ひとがた)

- 古いお神札の納め方

- お焚き上げ (大とんど)

- 黒白幕(鯨幕)は慶事に使用していた。

- 遥拝(ようはい)

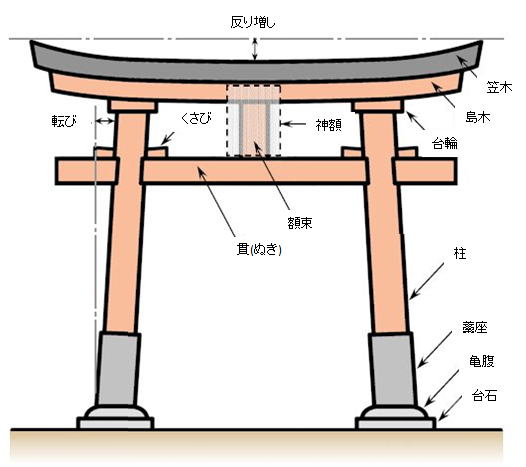

鳥居

鳥居は神社の象徴となっていますが、これは神社の入り口に建つ門の一種であり、神様の聖域と人間世界との境界線を示したものだといわれています。

鳥居は神社の象徴となっていますが、これは神社の入り口に建つ門の一種であり、神様の聖域と人間世界との境界線を示したものだといわれています。鳥居の起源についてはいろいろな説がありますが、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が岩戸隠れのとき、鶏(常世の長鳴鳥)を止まり木にとまらせて鳴か せたところ、それによって大御神が岩戸から出てこられたことから、あるいは天孫降臨の際、鶏が道案内をつとめたから、などといわれています。

以後神前には鶏の止まり木をつくるようになり、それが鳥居になったといわれています。

また、語源については「通り入る」とか「鶏(とり)居」という言葉が転化したものといわれています。

また、語源については「通り入る」とか「鶏(とり)居」という言葉が転化したものといわれています。普通、鳥居の構造は二本の柱と柱の上に乗せた「笠木(かさぎ)」、その下に水平に通された「貫(ぬき)」という柱から成っています。材質は古くは檜や杉な どを用いた木造でしたが、後世には石造・銅造・コンクリート造などもできました。また、一見したところ同じように見える形にも、神明(しんめい)・春日・ 八幡・明神・稲荷・山王・両部・三輪などの種類があります。これらを大別すると、神明鳥居系と、神明鳥居が装飾的に発展した明神鳥居系の二つになります。 全国的に多く見られるのは、後者の明神鳥居系です。

大和神社の鳥居も「明神鳥居」です。

絵馬

祈願または祈願成就の感謝の証として神社に奉納する馬の絵を描いた額のことを「絵馬」といいます。絵馬の形は板の上部を山形にしたものが大半を占め、これにそれぞれの願い事を書いて奉納します。

祈願または祈願成就の感謝の証として神社に奉納する馬の絵を描いた額のことを「絵馬」といいます。絵馬の形は板の上部を山形にしたものが大半を占め、これにそれぞれの願い事を書いて奉納します。日本では古くから神様の乗り物として馬が神聖視され、お祭りや祈願の時には神馬(じんめ)といって生きた馬を神社に奉納する風習がありました。その代わ りに板に馬の絵を描き、奉納するようになったのが絵馬の起源とされています。絵馬が一般大衆に広まったのは鎌倉時代以後のことです。その頃から、馬の絵の 他にもさまざまな動物(キツネやヘビなど、御祭神と関わりのある動物)も描かれるようになりました。さらに時代が下るにつれ、図柄は多様化していったのです。

七五三参り

昔から男女共、三歳になると「髪置」といって髪をのばしはじめ、男児は五歳になると、「袴着の祝い」をして袴をつけ、女児は七歳に成長すると「帯祝い」をして帯を結ぶことが先祖(江戸時代の武家社会において子供の成長の節目を祝う風習)から伝わるならわしであります。

昔から男女共、三歳になると「髪置」といって髪をのばしはじめ、男児は五歳になると、「袴着の祝い」をして袴をつけ、女児は七歳に成長すると「帯祝い」をして帯を結ぶことが先祖(江戸時代の武家社会において子供の成長の節目を祝う風習)から伝わるならわしであります。子供達が無事に成長したことを喜ぶと共に神社にお参りして、神々に感謝すると共に、将来の健康と立派に成長するよう神様の御加護をお願いする尊い行事です。

大和神社では、毎年十一月十五日を中心に行われております。

髪置とは、

三歳の男女が頭髪をのばす儀式です。生まれてから三歳頃までは髪を剃り上げていました。袴着の祝いとは、

五歳の男子が初めて袴をはく儀式です。袴をはくことで男としての自覚が生まれます。帯祝いとは、

女子が付け帯をといて大人の帯を締める儀式です。付け帯をとり、八つ口をふさいで小袖を着せ、幅広の帯を締めます。魂を内にしっかりととどめ、身を持ち崩さぬ ようにとの願いが込められたと言います。熨斗袋(のしぶくろ)の使い方

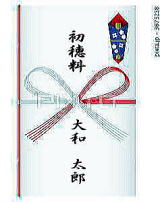

神社で御祈祷をお受けになった際、御祈祷料をお納めになる時に使われるのが『熨斗袋(のしぶくろ)』です。 熨斗袋とは、『熨斗(のし)』や『水引』がついた袋のことです。予め印刷された物も多くあります。

熨斗袋とは、『熨斗(のし)』や『水引』がついた袋のことです。予め印刷された物も多くあります。熨斗の起源は、「のしアワビ」を、贈り物として添えていたことから始まります。 元来、アワビを細く伸ばして干したもので、当時貴重な保存食であり、長寿をもたらす食べ物とされてきました。

現在では左図のように簡略化され、アワビのかわりに黄色い紙が用いられるようになっています。現金を送る際の封筒にこの熨斗がつけられるようになりました。

神社でお祓いを受ける際には、この熨斗袋に一定の金額を包んでお納めします。

表書きには『初穂料』または『玉串料』などと書きます。

水引の下に、御祈祷をお受けになる方(初宮・七五三ではお祝い児)の名前を書きます。

【熨斗(のし)】

【熨斗(のし)】今ではお金を包むことが一般的になりましたが、昔は実りの秋には神さまに感謝の気持ちを込めて、その年の最初に実った稲穂を神さまにお供えしていました。

稲穂(初穂)をご神前にお供えしたことにちなみ、神様にお供えする金銭のことを『初穂料』と表すようになりました。

またご神前に拝礼する際に玉串(榊の小枝に紙垂を付けたもの)を奉ることから『玉串料』とも言われます。また、玉串料という表書きは、慰霊祭などの霊祭や弔事の際にも使用できます。

その他「御供」「御神前」などがよく用いられる表書きです。

本来は、慶事、弔事とも表書きは毛筆が原則です。お祝い事には濃い黒を、葬式などの場合は薄墨で書きます。毛筆が苦手だという方も、万年筆やボールペンでは無作法とみなされてしまいます。最低でも黒のサインペンを使って下さい。

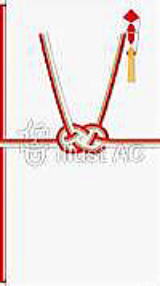

熨斗袋は神社以外でも、慶弔時に現金を送る際に利用されますが、祝儀・不祝儀などの種類があります。水引の色や結び方、熨斗の有無で用途が変わってきます。

|

|

|

| 『結び切り』という水引です。簡単にほどけないことから、使えるのは一度きりなので、挙式など何度も繰り返すのが好ましくない場合に使います。 | 初宮・七五三など何度繰り返してもよい慶事には、水引は『蝶々結び』を使います。水引の色は紅白や五色など。 | 葬式などの弔事の水引は『結び切り』で、熨斗はつきません。水引の色は白黒・白銀・白紫などになります。 |

| 水引の色は紅白ですが、五色などの水引もあります | この他、合格祈願、厄祓、車祓などの御祈願もこちらの熨斗袋を使用するのが一般的です。 | 尚、葬式の時の表書きは薄墨で書きます。 |

※お見舞いの場合

お見舞いの場合でも祝儀袋を使います。ただし、熨斗はつけません。熨斗は長寿を祝うものですから、元々はつけるのが正しかったのですが、今では「病を『のばす』」という縁起の悪いものとして受け取られるようです。熨斗の付いてないご祝儀袋に、『お見舞い』『祈御全快』などと表書きをします。祝儀袋では抵抗があるようでしたら白い封筒などを用います。間違っても不祝儀袋を使わないように注意しましょう。

○包み方

慶事 弔事

|

|

| ますます運が上がりますようにと、下側の折り返しを上にします。袋の紙は2枚以上重ねたものを使います。祝い事が重なるようにという意味になります。 | 上の折り返しを上にして、目を伏せた悲しみの状態を表します。袋の紙は不幸が重ならないようにと1枚だけです。 |

遥拝(ようはい)

遠く離れた場所から神社の方向を向き参拝すること参拝(さんぱい)とは、神社、寺院などの宗教施設を訪れて、神仏に拝む(または祈る)行為のことである。なお、祈願者本人に代わって参拝することを代参(だいさん)、祈願した神社や寺院に参詣せずその方角に向って参拝することを遥拝(ようはい)という。また、特定の複数の社寺などを続けて参拝することを巡礼・巡拝という。